ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

Великая Отечественная война дала мощный стимул для развития в СССР новых технологий лечения.

Нередко их разрабатывали и обычные военные хирурги из полевых госпиталей. Хотя, конечно, в основном разработчиками были практикующие врачи с диссертациями.

В частности, именно в военные годы советские учёные разработали препарат тромбин, быстро свёртывающий кровь, поливакцину НИИСИ против брюшного тифа, паратифа А и В, дизентерии, холеры и столбняка, которыми страдало много бойцов, да и мирного населения тоже.

В разгар сражений отечественная микробиология стала выпускать пенициллин-крустозин; был увеличен срок хранения донорской крови, запущен в производство витаминный препарат для борьбы с цингой. А сколько жизней спасли подзабытая сегодня противотуляремийная вакцина, доступные средства для профилактики гриппа, препарат викасол для повышения свёртываемости крови, заменители крови для переливания.

Многие учёные работали тогда прямо на передовой. В частности, именно в военно-полевых условиях был разработан препарат на основе бычьей крови «гемокостол». Первоначально его планировали применять для ускорения реабилитации раненых, но выяснилось, что он помогает бороться ещё и с инфекционным заболеванием, известным как куриная слепота.

После начала контрнаступления дела у военных медиков пошли уже намного лучше. Возросло и качество работы, поскольку появились врачи и младший персонал, уже понимавшие, что такое война, и наладилось финансирование со стороны государства.

В итоге среди раненых вернулось в строй более 70 %, среди больных – 90 %.

Государство, которое уже в начале немецкого наступления было в полной неожиданности от таких событий, ввело правительственные награды не только для военных врачей, но и для санитаров и носильщиков.

Уже в августе 1941 года вышел приказ наркома обороны, согласно которому за вынос с поля боя 15 раненых с оружием полагались медали «За боевые заслуги» или «За отвагу», за вынос 25 раненых с оружием – орден Красной Звезды, за 40 раненых – орден Красного Знамени, за 80 раненых – орден Ленина.

Были среди военных медиков и Герои Советского Союза, многие – посмертно. Нередко случалось, что работники медслужбы или сами применяли оружие против врага по прямому назначению, или закрывали своим телом раненых. Отмечены также и случаи, когда офицеры-медики в случае гибели командиров стрелковых подразделений брали на себя командование ими.

Среди сражений Великой Отечественной выделяется Сталинградская битва – по награждению бойцов медслужбы она вне конкуренции. 20 военных медиков были награждены орденом Ленина в боях под Сталинградом и за сам город, многие – посмертно.

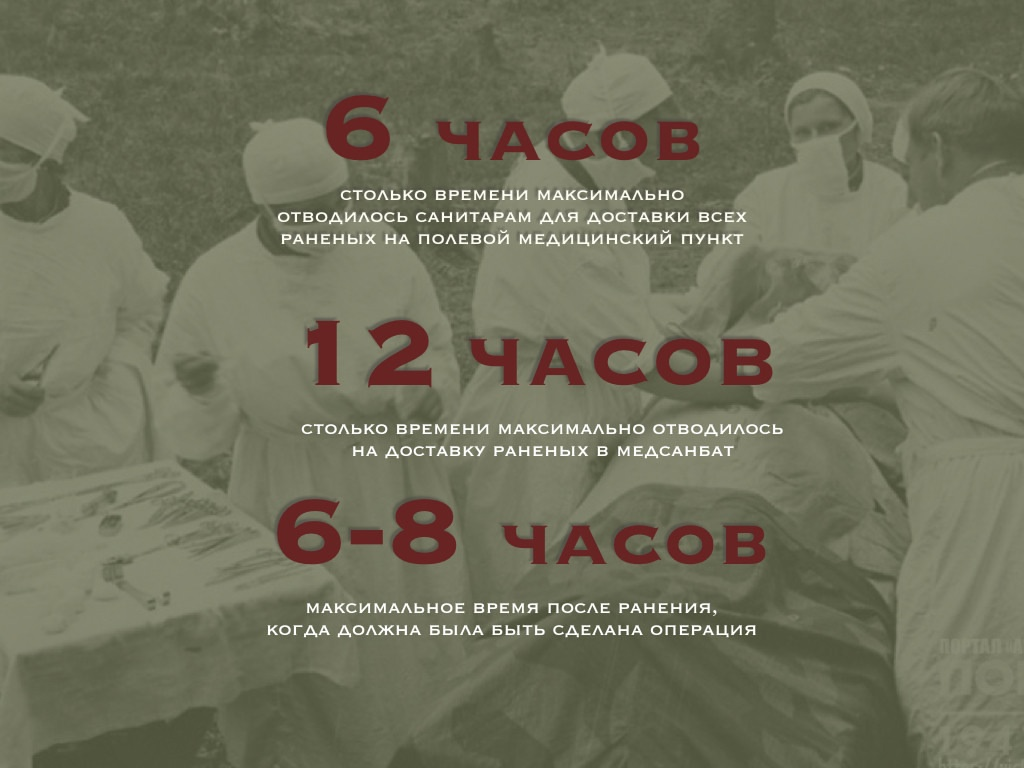

Люди в халатах, пропитанных кровью, действительно работали на износ, порой сутками без сна и отдыха. Работа хирургов и вовсе была поставлена фактически на конвейер. Обмороки среди них прямо во время операций не были редкостью.

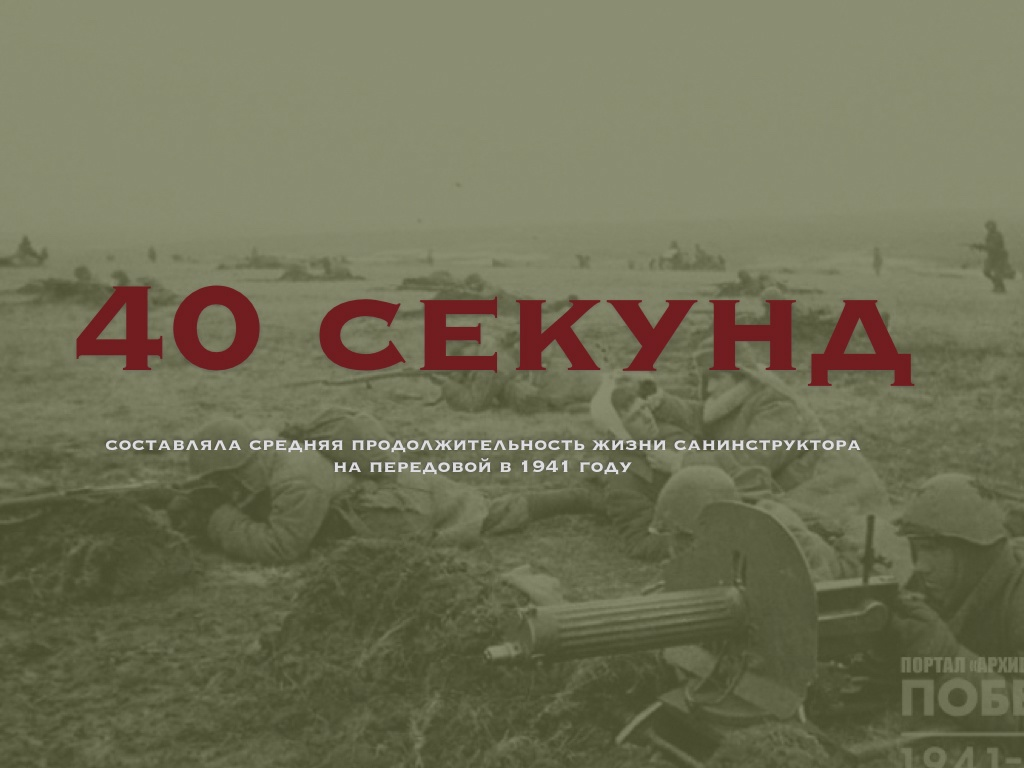

За время войны среди военных врачей, в основном хирургов, погибли около пяти тысяч человек, среди средних медицинских работников – девять с лишним тысяч. Конечно, эти цифры несопоставимы с потерями среди санинструкторов и санитаров-носильщиков, но и численность их на фронте была намного больше.

Вклад женщин в качестве медицинского работника был огромен и велик. Медицинские работники, оперировавшие раненных бойцов, медсестры, которые выносили раненных бойцов с поля боя – это десятки тысяч женщин-героинь, имен которых мы сегодня почти не знаем. В Красной армии женщин-медицинских работников было более 100 000 человек. Этим женщинам обязаны жизнями миллионы советских солдат и офицеров.